नई कविता से तात्पर्य स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता से है जिसमें नवीन भाव, बोध, नए मूल्यों तथा नया शिल्प विधान है।

नई कविता

हिन्दी काव्य में प्रयोगवाद के बाद 'नई कविता' का जन्म हुआ, यह काल 1953 ई. के बाद का है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि प्रयोगवाद ही कालान्तर में नई कविता के रूप में उभरकर सामने आया।

गिरिजा कुमार माथुर छायावादोत्तर काव्य को नई कविता के अन्तर्गत मानते हैं, जबकि डॉ. रामविलास शर्मा और डॉ. नामवर सिंह नई कविता को प्रयोगवाद का ही छद्म रूप स्वीकार करते हैं। वहीं नरेश मेहता और श्रीकान्त वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से अलग मानते हैं।

वास्तव में, प्रयोगवाद की कविता में अतिशय बौद्धिकता और प्रयोगशीलता थी। नई कविता को इस अतिरेक से बचाया गया और नवीन शिल्प को महत्त्व दिया गया। नई कविता जीवन के हर पक्ष से जुड़ी हुई है।

नई कविता में जीवन आस्था-अनास्था, सुख-दुःख, कुण्ठा-पीड़ा, राग-विराग आदि संवेदनाएँ हैं। नई कविता में विषयों का समावेश विषय-वस्तु एवं शिल्प के स्तर पर किया गया है। इस कविता में भाषा की सहजता के साथ-साथ अस्तित्ववादी मान्यताएँ भी हैं। नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। क्षणों की अनुभूतियाँ सम्पूर्ण जीवनानुभूति की साधक हैं। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन की एक-एक अनुभूति, व्यथा एवं सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना।

नई कविता का नामकरण

'नई कविता' पद का प्रयोग सर्वप्रथम अज्ञेय ने एक रेडियो वार्ता के दौरान किया था। यही पद बाद में 'नये पत्ते' के जनवरी-फरवरी, 1953 अंक में "नई कविता" शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार 'नयी कविता' नामकरण का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है तथा नई कविता आंदोलन के जनक अज्ञेय (सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय) को ही माना जाता है।

औपचारिक रूप से इस आंदोलन का आरम्भ सन् 1954 में माना जाता है, जब जगदीश गुप्त के सम्पादन में 'नयी कविता' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

वहीं आलोचक बच्चन सिंह 'नई कविता' की शुरुआत सन् 1951 से मानते हैं। उनके अनुसार, 'नई कविता' दरअसल प्रयोगवादी कविता का एक परिष्कृत और विकसित रूप है, जो अनुभव की मौलिकता, भाषा की सहजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है

नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

"नई कविता" हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के बाद उभरने वाली एक महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति है, जो भारतीय समाज, व्यक्ति और संवेदना में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करती है। यह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद की काव्यधारा मानी जाती है।

नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

1. व्यक्तिगत अनुभव और आत्मबोध की प्रधानता

- नई कविता में व्यक्ति का अनुभव केंद्र में है।

- कवि अपने निजी जीवन, संवेदनाओं, चिंताओं और उलझनों को कविता में स्थान देता है।

2. यथार्थ का सच्चा चित्रण

- यह कविता भव्यता, आदर्शवाद या कल्पनात्मक सौंदर्य से हटकर जीवन की सच्चाइयों को दिखाती है।

- शहरी जीवन, अकेलापन, अस्तित्व की चिंता, कुंठा आदि प्रमुख विषय बनते हैं।

3. संवेदनशीलता और अस्तित्ववाद

- अस्तित्ववाद का प्रभाव – व्यक्ति की अस्मिता, अकेलापन, जीवन का अर्थहीनता बोध।

- कवि भीतर की बेचैनी और मानसिक संघर्षों को प्रकट करता है।

4. भाषा और शिल्प में नवीनता

- बोलचाल की भाषा, सामान्य शब्दावली और सहज अभिव्यक्ति।

- बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग, परंतु वे कृत्रिम नहीं होते।

5. रूढ़ियों का विरोध

- पारंपरिक छंद, अलंकार और शास्त्रीय विषयों से हटकर नई कविता स्वतंत्र शैली में लिखी गई।

- धार्मिक, नैतिक या सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रश्न उठाए गए।

6. शहर और मध्यवर्ग की अनुभूतियाँ

- गाँव की जगह अब शहर केंद्र में है।

- मध्यवर्गीय व्यक्ति की जद्दोजहद, उसकी विडंबनाएँ और तनाव इस कविता में उभरते हैं।

7. नारी की नई छवि

- नारी अब केवल प्रेमिका या देवी नहीं रही; वह एक संवेदनशील, संघर्षशील, आत्म-सजग व्यक्ति के रूप में सामने आती है।

8. आत्मालोचना और आत्मसंघर्ष

- नई कविता में कवि अपने आप से भी टकराता है, प्रश्न करता है, अपने अंतर्मन की उलझनों को कविता में अभिव्यक्त करता है।

नई कविता के प्रमुख कवि

प्रमुख कवि:

- अज्ञेय (सच्चिदानंद वात्स्यायन)

- शमशेर बहादुर सिंह

- केदारनाथ सिंह

- रघुवीर सहाय

- धर्मवीर भारती

- सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

- कुंवर नारायण

नई कविता के प्रमुख कवि का जीवन परिचय निम्नलिखित हैं -

केदारनाथ सिंह (1934-18 ई.)

हिंदी के प्रमुख समकालीन कवि केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 ई. में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गाँव में हुआ था। वे अज्ञेय द्वारा संपादित 'तीसरा सप्तक' (1959) के सात कवियों में शामिल थे। उनका प्रथम काव्य संग्रह 'अभी बिल्कुल अभी' वर्ष 1960 में प्रकाशित हुआ, जिससे उन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ।

उनकी कविताओं में संस्कृति, सभ्यता, भाषा, मानवता और मिट्टी से गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। वे आम जनजीवन की संवेदनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविता 'अकाल में सारस' को विशेष ख्याति प्राप्त हुई।

उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार (1989), ज्ञानपीठ पुरस्कार (2013), मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, दिनकर सम्मान, व्यास सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। उनका निधन 19 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ।

प्रकाशित प्रमुख कृतियाँ:

- अभी बिल्कुल अभी (1960)

- ज़मीन पक रही है (1980)

- यहाँ से देखो

- अकाल में सारस (1988)

- उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ

- बाघ

- ताल्स्ताय और साइकिल

शम्भूनाथ सिंह (1917-94 ई.)

शम्भूनाथ सिंह का जन्म 1917 ई. में उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के रावतपार गाँव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कवि, आलोचक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं में संपादकीय कार्य किया और कविता की विविध विधाओं में योगदान दिया।

उनकी कविता-यात्रा विकासशील रही है। प्रारंभिक रचनाओं पर छायावादी प्रभाव दिखाई देता है, जबकि बाद में वे प्रगतिवाद और फिर नई कविता आंदोलन के सशक्त प्रवक्ता बनकर उभरे। उनका काव्य व्यक्तिवादी गीतधारा, प्रतीकों का प्रयोग, रूप-विधान, और संवेदनशीलता के लिए विशेष रूप से सराहनीय है।

नई कविता में गत्यात्मकता और संरचनात्मक सघनता का समावेश करने वाले वे प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रचेतना, सामाजिक सरोकार, और आंतरिक अनुभूतियों का सुंदर समन्वय मिलता है।

प्रमुख कृतियाँ:

- रूप-रश्मि

- छायालोक

- दिवोलोक

- मन्वंतर

- माध्यम में

- खण्डित सेतु

- नागफनी के काँटे

- बूढ़ा बरगद

धर्मवीर भारती (1926-97 ई.)

धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ई. में इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। वे नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर और अज्ञेय द्वारा संपादित 'दूसरा सप्तक' (1951) के कवि थे। वर्ष 1960 में वे मुंबई (बंबई) स्थित प्रसिद्ध पत्रिका 'धर्मयुग' के संपादक बने और 1988 में सेवानिवृत्त हुए। उनका निधन 4 सितंबर 1997 को मुंबई में हुआ।

धर्मवीर भारती की कविताओं में आधुनिक संवेदना, पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग, और मनोवैज्ञानिक गहराई देखने को मिलती है। वे गीतात्मकता, रूपात्मक सौंदर्य, और समकालीन समाज की विडंबनाओं को काव्य में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में दक्ष थे।

प्रमुख काव्य-कृतियाँ:

- अंधा युग (1955)

- कनुप्रिया

- सपना अभी भी

- सात गीत वर्ष

- ठंडा लोहा

धूमिल (1936-1975 ई.)

धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा प्रसाद पाण्डेय था। उनका जन्म 1936 ई. में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास खेवली गाँव में हुआ। वे नई कविता आंदोलन के प्रमुख और विशिष्ट स्वर के रूप में पहचाने जाते हैं। धूमिल की कविता में राजनीतिक चेतना, तीव्र विरोध, और जनतांत्रिक मूल्यों की कटु आलोचना मिलती है। वे अपने युग की राजनीतिक विडंबनाओं, जनता की उपेक्षा, और सामाजिक असमानताओं को उजागर करने वाले सशक्त कवि थे।

उनकी कविता आम जनता की आवाज़ बनकर सत्ता और व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करती है। उनकी भाषा में गाँव की सादगी, कड़वाहट, और कसक झलकती है। धूमिल ने कविता को राजनीतिक दस्तावेज बनाने का कार्य किया।

प्रसिद्ध कविताएँ:

- मोचीराम

- नक्सलबाड़ी

- गाँव

- किस्सा जनतन्त्र

- पटकथा

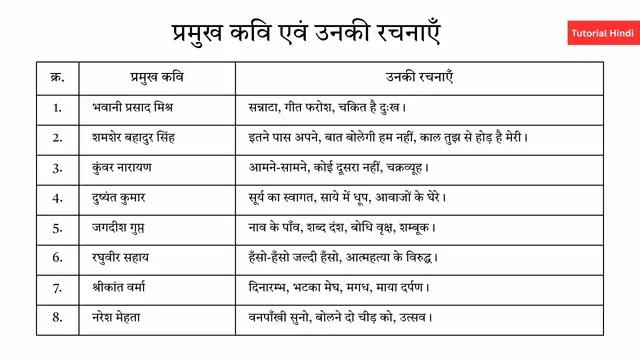

नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ

नई कविता की व्याख्या

भवानीप्रसाद मिश्र :

- गीत फरोश

- सतपुड़ा के जगल

- भूल गलती

- ब्रह्मराक्षस

- अंधेरे में

धूमिल :

- नक्सलवाड़ी

- मोचीराम

- अकाल दर्शन

- रोटी और संसद

0 टिप्पणियाँ